Contestar a la pregunta casual "¿Ud. a qué se dedica?" suele plantear problemas a cualquier científico, si quiere ser breve y preciso. La más obvia de las respuestas suele apelar al diccionario; pero, en el caso del álgebra, conduce a sorpresas. La segunda acepción de algebrista, aunque la RAE la marca como desusada, dice "cirujano dedicado especialmente a la curación de dislocaciones de huesos".

Así la utilizaba Cervantes en 1615: “… llegaron a un pueblo donde fue ventura hallar un algebrista, con quien se curo el Sansón desgraciado” (Quijote II, Cáp. XV). Pero también en La madre naturaleza de 1887, Emilia Pardo Bazán relata que muchos “ejercían la profesión de algebristas, componiendo con singular destreza canillas rotas y húmeros desvencijados, reduciendo luxaciones y extirpando sarcomas”, destacando al “atador de Boán, que tenía fama de poner la ceniza en la frente a los médicos de Orense y Santiago, habiendo persona que vino expresamente desde Madrid, cuando todavía se viajaba en diligencia, a que el señor Antón le curase una fractura”. Claro que es más sorprendente la tercera acepción, reputada de germanía, alcahuete, que remite a Quevedo describiendo a la madre del Buscón, llamado don Pablos como “algebrista de voluntades desconcertadas, […] y por mal nombre alcagüeta”. Y todo ello, incluido el significado matemático que en castellano se alcanza en 1726, procede de una palabra árabe originada en Bagdad.

El matemático Muhammad ibn Musa al–Khwarizmi (ca 780-850), originario de la actual Khiva (Uzbekistán), describe, en su tratado Hisab al-yabr wa´l-muqabala como resolver ecuaciones de primero y segundo grado, trasponiendo un término negativo de un lado de la ecuación al otro lado como positivo, al-yabr, y retirando los términos iguales a ambos lados, al-muqabala. Gracias a la traducción de Robert de Chester, en Segovia el año 1145, como Liber álgebra et almuchabala, se introduce en Occidente el término álgebra, que continuaría siendo, hasta mediados del XIX, la ciencia de las ecuaciones. El termino yabr, “reducir, restablecer”, proporcionó al español, el italiano y el inglés, una acepción: arte de recomponer los huesos dislocados; y de ahí el calificativo de algebristas que empleaban los barberos medievales y la metáfora de Quevedo.

Sólo en los años 50 del pasado siglo, el grupo Bourbaki declaraba: “actualmente consideramos como el problema esencial del Álgebra el estudio de las estructuras algebraicas, por sí mismas”. Esa concepción se fue imponiendo, aumentando el nivel de abstracción hasta alcanzar incluso lo que irónicamente se llegó a denominar “abstract non-sense”. De hecho se ha dicho que son “los Picassos de las matemáticas la geometría algebraica y teoría de categorías -áreas que llevan la abstracción en matemáticas al extremo”. Pero una vez más, la irracional eficacia de las matemáticas abstractas ha producido que se empleen en lenguajes de programación, en codificación de datos y en criptografía. Si la ruptura de códigos criptográficos condujo al ordenador digital, las necesidad de códigos seguros ha impulsado fuertemente el álgebra. Pero como describía el inventor del ciberespacio, William Gibson, “eso no es más que un subproducto de lo que sea que hace con sus teorías. [El matemático] parece considerar enormemente cómico que pueda tener alguna aplicación práctica” (Pattern Recognition, 2004).

Cuando se cumplen 30 años del primer uso en España del código de barras, es poco conocido que el último dígito de cada uno de ellos es un cálculo algebraico que asegura su corrección, de modo análogo a los dígitos de control (D.C.) que incluyen los números de cuentas bancarias. Y al igual que el Código Cuenta Cliente (C.C.C.) permite detectar e incluso corregir algún error, en ocasiones de los códigos de barras se puede extraer información inesperada. El dibujante Andrés Rábago García, El Roto, publicó el día 1/noviembre/2006 una viñeta en la que, en un marco de cipreses, aparece una tumba sin nombre pero con un nítido código de barras. La irónica reflexión sugerida va desde la pérdida de identidad personal por la moderna tecnología a la mercantilización de la actividad funeraria. Prestando atención al código de barras, bajo las 30 barras leemos el número 978053319061; la verificación algebraica asegura que es un código EAN correcto, que corresponde a un libro en inglés. En esa “alucinación consensuada”, el ciberespacio, “donde no hay un donde” cualquiera encuentra inmediatamente la referencia completa: Art of the Japanese Postcard de J. Thomas Rimer, Kendall H. Brown y Anne Nishimura Morse, publicado por Lund Humphries en 2005. Es coherente que entre las lecturas de un artista gráfico se encuentre ese libro; e incluso que en su subconsciente se fije ese código que traslada a su creación. Más que la polisemia de una viñeta, nos sobrecoge la disponibilidad de datos, aquí intrascendentes, pero en otras ocasiones relevantes respecto a la intimidad personal. Como ya decía William Gibson: “ …somos una economía de información. Te lo enseñan en la escuela. Lo que no te dicen es que es imposible moverse, vivir, actuar a cualquier nivel sin dejar huellas, pedacitos, fragmentos de información en apariencia insignificantes. Fragmentos que pueden ser recuperados, amplificados.” (Burning Chrome,1986). Por eso es necesario comprender el uso y la semiótica de los códigos que nos rodean para poder defender el derecho democrático de la intimidad, sin dejarse engañar por las promesas de mayor seguridad en un mundo convulso. Al menos de forma lateral, los algebristas se dedican también a estudiar y explicar codificación, e incluso a predecir sus consecuencias.

Artículo de José María Barja

Sir Isaac Newton, el último mago

Sir Isaac Newton, el último mago Alan Turing, ‘hacker’ y mártir gay

Alan Turing, ‘hacker’ y mártir gay John Nash, el Nobel alucinado

John Nash, el Nobel alucinado Grigori Perelman, el huraño

Grigori Perelman, el huraño Paul Erdös, el ‘homeless’ errante

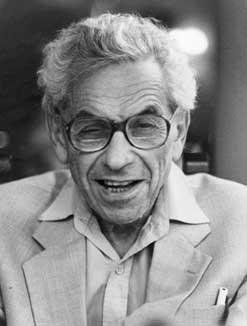

Paul Erdös, el ‘homeless’ errante Kurt Gödel, el muerto de hambre

Kurt Gödel, el muerto de hambre